您现在的位置:首页>下颌第三磨牙冠周炎

-

-概述

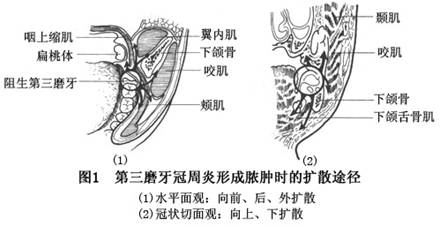

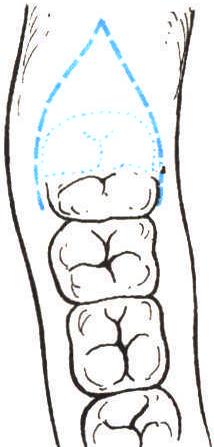

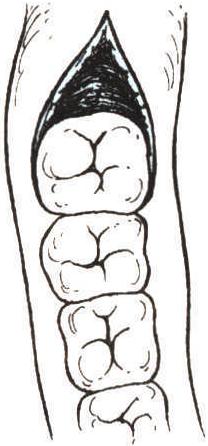

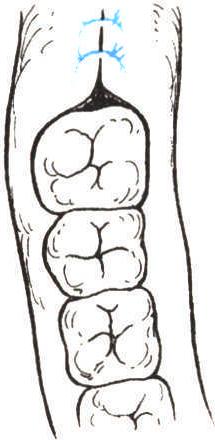

疾病概述:冠周炎(perieoronitis)系指阻生牙或正常牙在萌出过程中牙冠周组织发生的化脓性炎症,亦有称为“冠周感染”者。由于人类种系发生和演化的结果导致下颌骨退化,从而引起下颌智齿阻生;下颌智齿萌出不全,牙冠表面覆盖着龈瓣,一旦遇有感染,很容易引起牙冠周围软组织炎症,称为智齿冠周炎(pericoronitis of wisdom tooth)。本病在祖国医学中早有记载,称为“合架风”或“牙绞痛”,对其症状有较为精确的描述。由于冠周炎的发生率高,故早为医者注意,古希腊时代即知此症。并于17~18世纪时有人报告过冠周炎引起死亡的病例。19世纪,冠周炎即被写入教科书中。本节以下颌阻生智齿为例介绍智齿冠周炎。

- -预防

- +流行病学

- +病因

- +发病机制

- +临床表现

- +并发症

- +实验室检查

- +其他辅助检查

- +诊断

- +鉴别诊断

- +治疗

- +预后

相关文章

请给以上评星