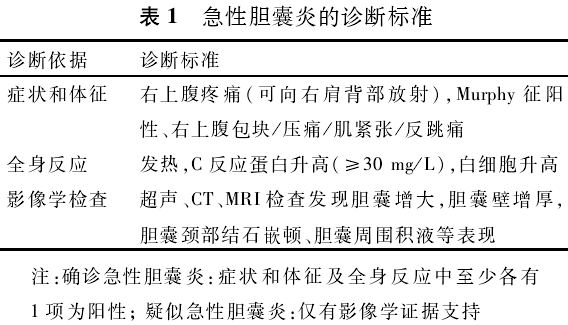

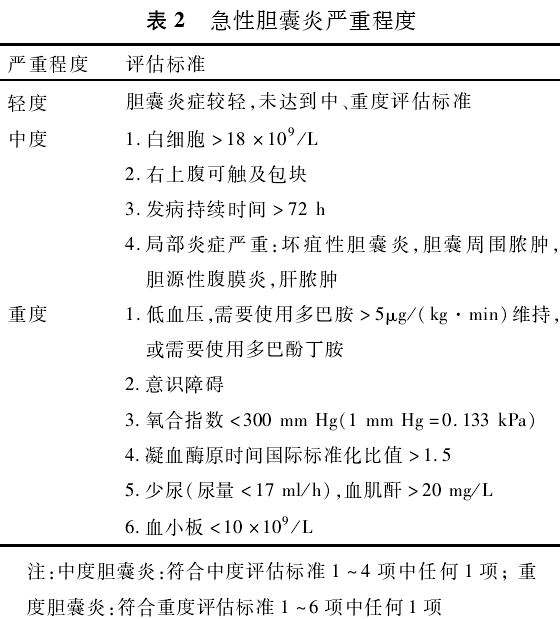

治疗:

对所有急性胆囊炎患者,尤其是重度患者应进行胆汁和血液培养(A级推荐)。在我国引起胆道系统感染的致病菌中,革兰阴性细菌约占 2/3,前3位依次为大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌。革兰阳性细菌前3位依次为粪肠球菌、屎肠球菌、表皮葡萄球菌。14.0%~75.5%的患者合并厌氧菌感染,以脆弱拟杆菌为主。大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对第三代、四代头孢菌素耐药率分别为56.6%和31.1%,对氟喹诺酮类药物耐药率分别为64.6%和29.2%。铜绿假单胞菌对亚胺培南、头孢哌酮/舒巴坦耐药率分别为28.7%、19.8%。屎肠球菌对抗菌药物耐药率高于粪肠球菌,革兰阳性细菌对万古霉素和替考拉宁耐药率较低。

轻度急性胆囊炎常为单一的肠道致病菌感染。如果患者腹痛程度较轻,实验室和影像学检查提示炎症反应不严重,可以口服抗菌药物治疗,甚至无需抗菌药物治疗。在解痉、止痛、利胆治疗的同时,适当使用非甾体类抗炎药物(1级,A级推荐)。如需抗菌药物治疗,应使用单一抗菌药物,首选第一代或二代头孢菌素(如头孢替安等)或氟喹诺酮类药物(如莫西沙星等)。由于肠道致病菌多可产生β内酰胺酶,对青霉素类和头孢唑啉耐药,推荐使用含β内酰胺酶抑制剂的复合制剂如头孢哌酮/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦、氨苄西林/舒巴坦等。

中度和重度急性胆囊炎应根据当地病原学分布和细菌耐药情况、病情的严重程度、既往使用抗菌药物的情况、是否合并肝肾疾病选择抗菌药物。首先进行经验性治疗(A级推荐),在明确致病菌后,应根据药敏试验结果选择合适的抗菌药物进行目标治疗,并定期对疗效进行评估,避免不必要地长期使用抗菌药物。

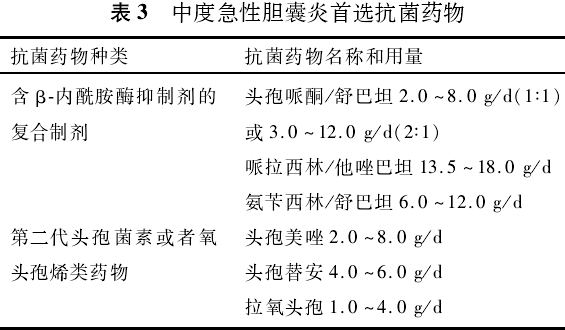

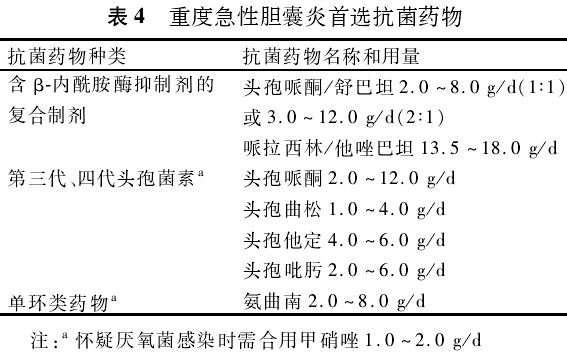

对中度急性胆囊炎,应静脉用药。经验性用药首选含β内酰胺酶抑制剂的复合制剂、第二代头孢菌素或者氧头孢烯类药物 。见表3。重度急性胆囊炎常为多重耐药菌感染(2级),应静脉用药,首选含β内酰胺酶抑制剂的复合制剂、第三代及四代头孢菌素、单环类药物(3级、4级)。见表4。如果首选药物无效,可改用碳青霉烯类药物,如美罗培南1.0~3.0g/d,亚胺培南/西司他丁1.5~3.0g/d,帕尼培南/倍他米隆1.0~2.0g/d。急性胆囊炎抗菌治疗3~5d后,如果急性感染症状、体征消失,体温和白细胞计数正常可以考虑停药。需要强调的是,不适当地使用或过度使用第三代、四代头孢菌素以及碳青霉烯类药物可能导致耐药菌株出现。

任何抗菌治疗都不能替代解除胆囊管梗阻的治疗措施。胆囊切除是针对急性胆囊炎的有效治疗手段,应遵循个体化原则,正确把握手术指征与手术时机,选择正确的手术方法。首先结合影像学检查(超声、CT/MRI),若患者一般情况稳定,应尽早行胆囊切除术(A级推荐)。首选早期(发病时间<72h)行腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)(A级推荐)。

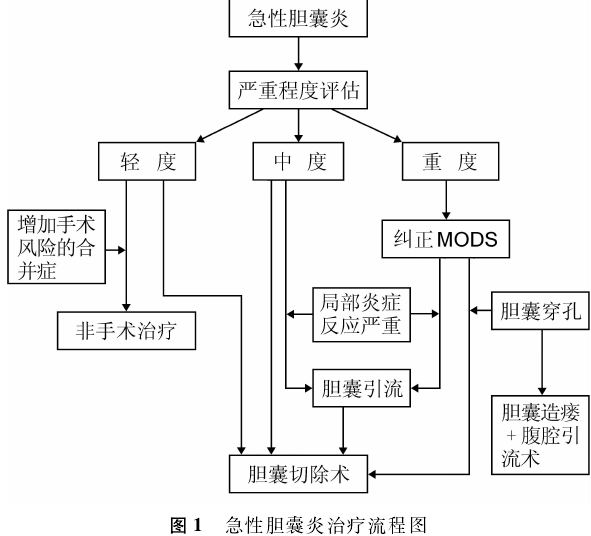

不同严重程度的急性胆囊炎手术治疗方法不同。对于轻度急性胆囊炎,LC是最佳治疗策略。中度急性胆囊炎,可以立即行LC,但如果患者局部炎症反应严重(发病时间>72h、胆囊壁厚度>8mm、白细胞>18×109/L),因手术难度较大无法行早期胆囊切除术,在抗菌药物、对症支持等保守治疗无效时,应行经皮经肝胆囊穿刺置管引流术(4级)或行胆囊造瘘术,待患者一般情况好转后行二期手术切除胆囊。重度急性胆囊炎患者首先应纠正多器官功能障碍(multiple organ dysfunction syndrome,MODS),通过经皮经肝胆囊穿刺置管引流术减轻严重的局部炎症反应,抗菌药物治疗的同时延期手术切除胆囊。对于老年、一般情况较差、手术风险极高或合并胆囊癌的患者,也应先行经皮经肝胆囊穿刺置管引流术(4级)。少数情况下能够保证手术安全时,发现胆囊穿孔,也可早期行胆囊切除术,否则可行胆囊造瘘 +腹腔引流术。

急性非结石性胆囊炎的治疗原则是应尽早行胆囊引流治疗。一般经皮经肝胆囊穿刺置管引流术后复发率极低。但如果经胆囊引流后患者症状、体征没有明显改善,需考虑行胆囊切除术(4级)。急性胆囊炎的治疗流程见图1。