您现在的位置:首页>一氧化碳中毒

-

+ 全部展开 -全部收缩

-

-概述

疾病概述:急性一氧化碳中毒(acute carbon monoxide poisoning,ACOP)是常见的中毒之一,也是急性中毒死亡的最主要原因。一氧化碳(carbon monoxide,CO)为无色、无臭、无刺激性的窒息性气体,由含碳物质在不完全燃烧时产生,是工业生产和生活环境中最常见的窒息性气体。在我国,ACOP的发病率及死亡率均占职业和非职业危害前位。

-

-预防

预防:设立CO报警器,防止管道漏气,生产场所加强通风,加强个人防护,进入危险区工作时,应戴防毒面具。

-

+流行病学

流行病学:1919年Haldane首先描述CO中毒症状。CO中毒原因包括生活性、职业性和意外情况,如我国北方冬季家燃煤、取暖、使用煤气热水器,因通气不良造成CO中毒,工业上,炼钢、炼焦、烧窑、煤矿瓦斯爆炸等都可产生大量CO,造成意外事故。

-

+病因

CO为无色、无味、无臭的气体,凡是碳或含碳物质在氧不充分时燃烧,均可产生CO。

-

+发病机制

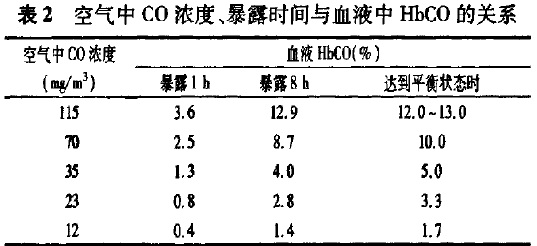

发病机制:1.接触途径:CO通过呼吸道吸入进入机体引起中毒。(1)居家生活环节:2份三级甲等医院急诊室中毒患者流行病学调查显示,主要危险因素是:未正确使用取暖炉具。未正确安装和使用烟囱,居室通风不良等;违规安装和使用燃气热水 器,且事故现场通风严重不足或热水器质量不合格:自杀患者也占一定比例。据美国消费者产品安全委员会报告,全美每年因ACOP造成死亡的恶性事件大于200起。(2)生产环节:国内多有报告,当空气中CO浓度>115mg/m3就会发生ACOP;燃煤锅炉排风系统故障,生产和转运 煤气的设备发生泄漏或设备维修过程中未按操作规程作业,同时作业场所空气流通不佳均可造成ACOP事故。(3)煤矿瓦斯爆炸:煤矿瓦斯爆炸可产生高温火焰、很强的冲击波和大量有害气体,CO是主要的有害气体。如果有煤尘参与爆炸,CO浓度更高,是造成人员大量伤亡的主要原因。当 环境中CO浓度超过0.05%就会造成人员中毒。日本报告,在1965-1978年间因矿山事故发生ACOP死亡20例。在实验室进行尸体解剖均证实诊断。(4)公共场所:某市一酒店在半个月内先后发生2起ACOP,共5人发生ACOP,患者均深昏迷,经急救中心现场抢救和送往医院急救后恢复神志。 1989-2004年,在美国的酒店、汽车旅馆和度假胜地发生ACOP68起772人。(5)交通运输业:各种车辆、轮船、飞机的内燃机所排放的废气含CO 4%-7%。车辆密集地方co浓度增高。在美国的大城市空气中,CO浓度曾达到160mg/m3。罗马12个地下停车场C0平均浓度曾达 到567mg/m3。在狭窄密闭的车库,发动内燃机会引起ACOP,在维修汽车工作中也会因汽车尾气中毒造成ACOP。(6)农牧业生产环节:冬季种植蔬菜的密闭塑料大棚、饲养场的孵化车间用煤炉取暖又无排烟设施,易发生ACOP。2.毒性: CO被人体吸收的量依赖于每分钟通气量、CO暴露时间、CO浓度及环境含氧量。有研究显示,狗吸入13%CO,血HbCO水平达到54%-90%,在1h以内死亡。在室内用煤气炉做饭,CO浓度可达115mg/m3。1个正吸烟者排出的CO可达460-575mg/m3。在密闭环境 里发动汽车,达到致死量的时间是30min。环境CO浓度800mg/m3,血HbCO水平稳定达到10%需4h。见表2。

3.血液HbCO浓度与临床表现 的关系:患者血HbCO浓度与其临床表现往往不一致。HbCO浓度受脱离环境时间、途中是否接受氧疗等影响。4.中毒患者年龄分布:各个年龄段均有涉及,文献报告年龄从8个月至80岁。2l-40岁年龄段所占比例最高,约为40%。

3.血液HbCO浓度与临床表现 的关系:患者血HbCO浓度与其临床表现往往不一致。HbCO浓度受脱离环境时间、途中是否接受氧疗等影响。4.中毒患者年龄分布:各个年龄段均有涉及,文献报告年龄从8个月至80岁。2l-40岁年龄段所占比例最高,约为40%。 -

+临床表现

临床表现:1.中毒程度的协同因素:中毒程度受以下因素影响:①CO浓度越大,CO暴露时间越长,中毒越重。②伴有其他有毒气体(如二氧化硫、二氯甲烷等)会增强毒性。③处于高温环境、贫血、心肌缺血、脑供血不足、发热、糖尿病及各种原因 所致低氧血症者病情严重。2.神经系统:(1)中毒性脑病:急性一氧化碳中毒引起的大脑弥漫性功能和器质性损害。①全脑症状:不同程度的意识障碍、精神症状、抽搐和癫痫等。②局灶表现:如偏瘫、单瘫、震颤等。(2)脑水肿:意识障碍。呕吐、颈抵 抗,眼底检查可见视乳头水肿。(3)脑疝:昏迷加深.呼吸不规则,瞳孔不等圆,光反应消失。(4)皮层盲:因双侧枕叶的梗死、缺血、中毒所引起。表现:①双眼视力减退或黑蒙;②瞳孔对光反射存在;③精神状态较好。(5)周围神经损害:约1%-2%中、重度患者在神志清醒后发现其周 围神经损伤,如面神经麻痹、喉返神经损伤等,少见长神经损伤。(6)皮肤植物神经营养障碍:少数重症患者在四肢、躯干出现红肿或大小不等的水泡并可连成片。3.呼吸系统:(1)急性肺水肿:呼吸急促,口鼻喷出白色或粉红色泡沫,双肺大水泡音。(2)急性呼吸窘迫综合征(ARDS):①ACOP后气促、紫绀、烦燥、焦虑、出汗。②呼吸窘迫:呼吸频率>30次/min;③低氧血症:Pa02<60mmHg,Fi02<200mmHg;④肺x线片显示双肺纹理增多,边缘模糊,可有斑片状阴影;⑤肺动脉楔压(PAWP)<18mmHg或临床排除左心衰竭。4.循环系统:少数病例可发生休克、心律失常,急性左心衰竭的发生率极低。5.泌尿系统:(1)肾前性氮质血症:大多由于呕吐、入量不足、脱水、尿量减少和血压降低等因索引起,血尿素氮(BUN)和肌酐(Ser)升高。 尿量减少。肾前性氮质血症可以发展为急性缺血性肾小管坏死。(2)急性肾衰竭:肾血容量不足等肾前性因素持续作用导致肾脏长时间缺血、缺氧,或并发横纹肌溶解综合征导致血(肌)红蛋白尿对肾脏的损害均可引起急性肾功能衰竭。6.休克:表现为血 压低、脉压差缩小、脉搏细数,四肢末梢湿冷,皮肤苍白、毛细血管充盈时间延长,少尿或无尿等。并发症主要有:(1)横纹肌溶解综合征昏迷期间肢体或躯干受自身较长时间压迫,造成受压肢体躯干肌肉组织缺血、水肿、坏死。坏死的肌肉组织释放大量肌(血)红蛋白、钾等进入血液, 经肾排泄时,可引起急性肾衰竭。患肢感觉异常、剧痛、麻木、感觉减退或消失。受压肢体肿胀、皮肤磁白色或暗紫色,末梢动脉搏动减弱或消失。甚至出现肌红蛋白尿,少尿及血尿素氮、肌酐、钾离子进行性增高。(2)脑梗死:中重度ACOP患者。多见于患有高血压、糖尿病、高脂血症 的患者。伴偏身感觉障碍、偏瘫或单瘫、运动性失语、偏盲等。(3)脑出血:中重度ACOP患者合并脑出血。脑CT检查可以确诊。(4)痫性发作或癫痫:少数重症患者在急性期发生痫性发作,随病情好转,大部分发作缓解,个别患者遗留全面发作或部分发作性癫痫。

-

+并发症

并发症:并发肺炎和脑水肿。

-

+实验室检查

实验室检查:1.血HbCO测定:(1)定性法:比较常用氢氧化钠法:利用比色法判断。应有同期健康对照血液标本。简单易行,但假阳性和假阴性率高,目前一些三甲医院已不用此法。(2)定量法:①脉冲血氧定量法:八波长脉冲无创血氧计,可以连 续无创测定碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白及氧饱和度(SaO2)。发光二极管序列,发出8个不同频率的光波,光探测器将被吸收后的光信号接收下来,经微机计算,可显示出HbCO、高铁血红蛋白和SaO2。但目前尚无物价部门核定的收费标准,不能作为常规检查方 法。②血气分析法:检测HbCO非标准配置,需另购试纸,有条件的医院应予配置,检测结果可信度高,检测成本较高。2.血清酶学检查:当患者所在C0环境不能明确,鉴别诊断困难时,血清酶学异常增高对于诊断ACOP有意义。(1)血清酶测定:磷酸肌酸激酶(CPK)、乳酸脱氢酶(LDH)、天门冬氨酸转氨酶(AST)、丙氨酸转氨酶(ALT)在心、 肺、肾、脑、骨骼肌、胃肠道等组织内含量多,ACOP时可达到正常值的10-1000倍。酶学检查在鉴别诊断方面非常重要,增高程度远远超过急性心肌梗死。3.动脉血气分析:(1)低氧血症:未经处理的中毒患者血Pa02明显降低,最低可至20~30mmHg左右。(2)酸碱平衡失衡:低氧血症刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器, 引起代偿性肺过度通气。导致低碳酸血症和呼吸性碱中毒。患者长时间低氧血症,使组织内有氧氧化减少,无氧酵解增强,产生大量有机酸,出现代谢性酸中毒。由于病情变化。可能出现各种各样的酸碱失衡.如合并呼吸抑制,肺间质水肿和肺泡水肿出现呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒。4.肾功能检查:重症ACOP由于脱水、休克等,肾血流量减少、肾小球滤过率降低可造成肾前性氮质血症。 当肾脏缺血时问过久或合并非创伤性横纹肌溶解征时会发生急性肾功能衰竭,血BUN、Scr明显增高。

-

+其他辅助检查

其他辅助检查:1.脑电图检查:无特异性改变,轻度ACOP可见局部(额叶多见)θ、δ慢波增多为主,中、重度患者慢波弥漫性增多、呈广泛中度或重度异常,脑电图异常的程度与病情相关性尚无报告。推荐意见:不作为常规检查项目。2.颅脑CT检查:1978年始有报道,轻、中度ACOP患者头颅CT可有或无异常改变。重度ACOP患者约60%-80%早期表现为脑水肿伴或不伴病变。CT表现为双侧大脑白质弥漫性低密度,灰白质界限不清,双侧苍白球对称性低密度灶,脑室缩小或脑沟脑池变窄。脑水肿消失后仍可见苍白球及脑白质低密度影像,为苍白球软化灶和脑白质神经纤维脱髓鞘,可伴有脑萎缩,少见合并脑梗死。脑CT改变与病情程度及发生迟发脑病的相关性尚无有说服力的研究。推荐意见:重症ACOP患者应作为常规检查项目。3.脑磁共振(MRI)检查:ACOP患者脑的MRI表现,最早于1986年由Davis报道。其后国外学者报道较多,近年国内文献增加。早期双侧苍白球长T1、T2,双侧大脑半球白质等T1、稍长T2,DWI及FLAIR为稍高信号或高信号。偶见内囊、大脑脚、黑质、海马异常信号。晚期半卵圆中心、侧脑室周围长T1、T2,FLAIR高信号,脑室扩大,脑沟增宽脑萎缩征象。Osborn对ACOP后10d的患者做MRI增强扫描,可以见到动脉边缘带的皮质出现脑回状强化及双侧基底节局灶性强化。推荐意见:重症昏迷患者.特别是有鉴别诊断意义时应及时进行此项检查。4.心电图检查:部分患者表现异常,但其改变对于ACOP诊断无特异性。并无法与患者基础性疾病鉴别。推荐意见:有基础病的患者易并发急性心肌梗死、心律失常、急性心功能不全等,应根据患者具体病情酌情选择。

-

+诊断

诊断:诊断标准沿用卫生部制定的《职业性急性一氧化碳中毒诊断标准》。急性中毒可根据下列条件诊断:接触史 (尤其两人以上出现类似的症状体征),临床表现以中枢神经系统受损为主并排除其他神经系统疾患,必要时可进行血液HbCO测定。不能据此判断预后或制定方案。临床症状与HbCO水平之间也缺乏相关性。动脉血气检查无特别的临床意义。

-

+鉴别诊断

鉴别诊断:1.脑梗死:有原发性高血压病、糖尿病和高脂血症等危险因素,或者有心脏病和心房纤颤病史;查体除意识障碍外可见偏瘫、锥体束征阳性等定位体征;脑CT或MRI可见到病灶与定位体征一致的影像学改变;无明显的血清酶学改变。碳氧血红蛋白定性或定量可以帮助鉴别。2.出血性脑血管病:昏迷患者,既往有原发性高血压病史,起病急,常有剧烈头痛、呕吐及血压明显升高,也可出现眩晕,继之意识障碍等症状;临床症状可见昏迷、偏瘫、锥体束征阳性,可出现脑膜刺激征;腰穿脑脊液压力明显升高;脑CT见高密度病灶。3.糖尿病酮症酸中毒昏迷:患者有糖尿病史,一般有严重感染、高热、呕吐史;口腔有烂苹果味,血糖、尿糖显著升高,尿酮体强阳性,血酮体>4.8mmol/L;血气分析可有代谢性酸中毒;血渗透压显著升高。血清酶学无显著性升高对鉴别诊断也有意义。4.高渗性糖尿病昏迷:患者糖尿病大多较轻,除少数病例外一般无酮症史,特别注意有口服噻嗪类利尿剂、糖皮质激素、苯妥英钠,腹膜透析或血液透析等诱因。发病前曾表现表情迟钝,进行性嗜睡,数日后渐人昏迷状态,并有失水、代谢性酸中毒等。血糖常>33mmol/L,血钠常>145mmol/L。辅助检查对于鉴别诊断有意义。

-

+治疗

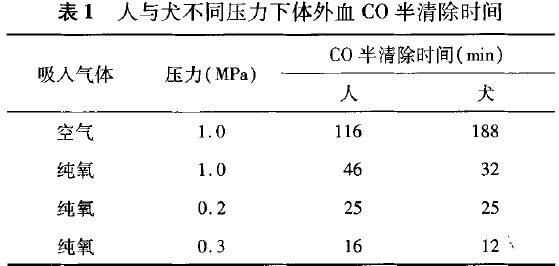

治疗:1.院前急救转移病患到空气新鲜处,解开衣领,保持呼吸道畅通,将昏迷患者摆成侧卧位,避免呕吐物误吸。2.现场氧疗利用现场准备的吸氧装置,立即给与氧疗。Wara—Wasoweki等在1976年报告,116例患者在事故现场和送往医院途中实施了氧疗。美国近年多次应用直升机将急危重症患者从事故现场运送到医院。文献报告2002—2004年间用陆地和飞机联运的方式平均每年运送3362例患者,其中急性一氧化碳中毒(acute carbon dioxide poisoning,ACOP)患者占所有患者数量的16%,运送途中氧疗是治疗的重要环节,其中57%的患者在飞行途中进行气管插管吸氧,其余患者采用面罩吸氧。“氧”作为一种药,其应用像任何其他药物一样,应有明确的指征,ACOP现场氧疗的原则是高流量、高浓度。(1)鼻导管给氧:现场氧疗鼻导管或鼻塞给氧是最为经济简便和便于实施的方法。单侧鼻导管给氧能提供较高的氧浓度,但高流量的氧通过鼻腔时会使患者极不舒服,而且氧浓度不易控制。双侧导管法比单侧导管法方便,吸氧效果与单侧鼻导管相似,是患者最易接受的一种方法。(2)面罩法:①简易面罩法:在低流量时面罩内积聚较多量空气,引起CO2重吸收。氧流量过低可致FiO2下降,所以氧流量一般需要5~6L/min,简易面罩适用于缺氧严重而无CO2潴留的患者。②贮氧袋面罩:以较低流量氧提供高FiO2,为无重复呼吸面罩。王敏丽等观察2002年2月至2003年12月82例ACOP患者分别用普通面罩和贮氧袋面罩进行急性期治疗。结果显示用贮氧袋组在患者症状消失和意识改善方面均优于普通面罩组。③文丘里(Venturi)面罩:根据Venturi原理制成,氧气经狭窄的孔道进入面罩时在喷射气流的周围产生负压,携带一定量的空气从开放的边缝流入面罩,常用的氧浓度24%~40%,高流速的气体不断冲洗面罩内部,呼出气中的CO2难以在面罩滞留,为无重复呼吸面罩,治疗低氧血症伴高碳酸血症时选用Venturi面罩。(3)呼吸机:覃香等报告使用HDP—D高频通气呼吸机在中毒现场和院前急救时第一时间给予中毒患者高频喷射通气给氧,并进行随机对照研究,以患者是否发生COP迟发脑病为研究终点。2个月后治疗组迟发脑病发生率是3.95%(3/76),对照组是13.04%(9/69)。周厚荣等报告,用BIPAP双水平气道正压通气机治疗ACOP患者。其体积小,便携带,操作简单,具有优异的人机同步性,有利于COHb迅速解离,特别适用于中毒现场和院前急救。该机适用于意识不清,但呼吸道通畅,痰液不多的患者。(4)便携式高压氧舱:1996年Shimada和Morita报告了一种便携式转运用高压氧舱,称为Gamow bag,经改良设计的便携式高压氧舱由特殊金属和五金件制成,可以满足所需要的压力,其安全性和有效性通过了动物实验和健康志愿者临床检验,其鉴定结论认为可以用于COP现场急救。2009年Lueken等报告了第一例使用便携式高压氧舱治疗的ACOP患者。40岁来自英国的男子在阿富汗首都喀布尔被发现神志不清,诊断为“ACOP”,救治医生给他用了面罩吸氧无改善,随后使用便携式高压氧舱。按照美国海军治疗手册第9款,实行高压氧治疗。在第一次治疗后患者神经状况几乎完全恢复正常。这是在恶劣环境下第一次在中毒现场安全使用便携式高压氧舱,并获得很好疗效。目前我国已有生产能力生产便携式高压氧舱,用于高原病抢救治疗,但尚未见应用于ACOP医学临床的报告。3.早期抢救治疗首先应是高流量、高浓度补氧和积极的支持治疗,包括气道管理、血压支持、稳定心血管系统、纠正酸碱平衡和水电解质平衡失调,合理脱水、纠正肺水肿和脑水肿,改善全身缺氧所致主要脏器脑、心、肺、肾缺氧所致器官功能失调。当持续严重低氧血症,经吸痰、吸氧等积极处理低氧血症不能改善时,应及时行气管插管。4.高压氧治疗常压下鼻导管吸氧改善缺氧需要很长时间。近年高压氧在ACOP早期治疗中得到推广和应用。与标准氧疗相比高压氧治疗可以迅速解离HbCO,促进CO排除。PaO2与CO的半清除时间呈负相关,CO从体内排出的速度用半清除时间来表示。 见表3。

国外2002年一项设计严谨的双盲RCT研究,观察了152例不同意识状态的ACOP患者,随机分成高压氧组和常压氧治疗组,高压氧组在1d内3次高压氧治疗,常压氧治疗组1次常压吸氧和2次吸空气。分别在6、12周后观察其认知后遗症发生率,结果显示,高压氧组发生率为19/76,高压氧组发生率为35/76。2009年同一作者再次发表文章坚持强烈推荐高压氧治疗ACOP。高压氧治疗压力和次数:国外治疗压力多采用0.24—0.30MPa,国内大多采用0.20—0.25MPa,舱内吸氧时间60~90min。治疗压力和吸氧时间对预后影响的报告尚少。国外迟发性脑病的发生率大大高于国内,目前尚不能判定与其高压氧治疗时间过短有关。目前在高压氧治疗时间、疗程、总治疗次数等方面各个医疗单位随意性强。北京朝阳医院高压氧科近年采用急性期高压氧治疗15次,临床观察未见迟发脑病发生率增加。5.顽固性低氧血症患者在氧疗后仍然不能纠正低氧血症(SO2<90%,PO2<60mmHg),应积极寻找原因,如吸人性肺炎、各种原因致气道梗阻、急性左心功能衰竭等,特别警惕急性呼吸窘迫综合症(acute respiratory distress syndrome,ARDS)。应持续监测SO2,必要时行血气分析。确诊ARDS后在积极治疗原发病的基础上首选机械通气。顽固性低氧血症患者在高压氧治疗前进行评估,生命体征不平稳暂不进舱;进舱患者可考虑行气管插管,治疗时应密切观察生命体征的变化,如果患者生命体征不稳定,在对症处理同时可进行血气分析作为参考。在0.2MPa以上吸纯氧,低氧血症仍不能纠正。应在舱内给予机械辅助通气并对症处理。如不具备舱内机械通气的条件应果断出舱,同时做好舱外机械通气的准备。6.亚低温治疗“选择性脑部亚低温”概念,即通过颅脑降温进行脑部的选择性降温,使脑温迅速下降并维持在亚低温水平(33-35℃),肛温在37.5℃左右。ACOP患者进行亚低温脑保护受到医务人员重视并多次讨论。亚低温对损伤脑组织的保护作用表现在以下方面:降低脑耗氧量,减少脑血流量,延迟能量耗竭发生;抑制炎症反应,减轻脑水肿,降低颅内压。研究提示亚低温疗法对于减轻患者脑损伤有益,并且亚低温治疗时间不能过短。7.糖皮质激素:有快速、强大而非特异性的抗炎作用,在炎症初期抑制毛细血管扩张,减轻血管内皮细胞的水肿和血管内膜炎症,从而改善脑的血液循环;其次,能提高中枢神经系统的兴奋性,减轻对神经 细胞的损伤;此外糖皮质激素的抗炎作用有促进肺间质液体吸收,促进肺泡Ⅱ型细胞分泌表面活性物质缓解支气管痉挛,抑制肺纤维化等多种功能;还可有效抑制体内自由基的生成,对脂质过氧化反应具有剿灭作用。COP后应用糖皮质激素是否能够减轻神经损伤、恢复神志及预防迟发脑病尚未得到共识。有学者认为,ACOP后患者中枢神经系统存在的脱髓鞘病变可能与免疫反应有关。近期国内有一项RCT研究认为,与对照组(单纯高压氧)相比,糖皮质激素+HBO组患者平均昏迷时间无显著差异,在30d时,糖皮质激素+HBO组迟发脑病发生率大大降低。另一项RCT研究结果显示,糖皮质激素组与对照组相比可以降低迟发脑病的发生率,高压氧+糖皮质激素效果最优。ACOP患者往往出现应激性上消化道溃疡出血,糖尿病患者使用时可致血糖升高,应限制其使用。(C级)8.脱水药物:脑水肿是ACOP后脑缺氧过程的主要病理生理改变。缺血缺氧损伤时,脑水肿的发生在早期以细胞毒性水肿占优势,而随着病变的发展,血管性水肿逐渐占据优势地位。目前缺血缺氧性脑水肿的发生机制主要是:(1)微循环障碍和血脑屏障破坏;(2)细胞内ca+超载;(3)缺血缺氧后自由基损害;(4)兴奋性氨基酸(EAA)引起细胞内水肿和神经毒性水肿;(5)细胞能量代谢障碍导致细胞内水肿;(6)水孔蛋白(aquaponn,AQP)是缺氧时诱发脑水肿的重要因素,但确切的机制还不十分清楚。目前治疗脑水肿尚无完美药物,临床上主要采用20%甘露醇等高渗性脱水药对症治疗。ACOP脑水肿昏迷时选择何种药物脱水、脱水剂量和时间存在争议。长期以来,临床医生在ACOP早期昏迷时最常用20%甘露醇静脉滴注,待神志好转后减量。严重脑水肿致脑疝的患者积极的脱水治疗可以挽救患者生命。但其不良反应不容忽视,大剂量长时间脱水可致电解质平衡失调、血容量不足、肾功能受损。快速大量静脉注射渗透性脱水药可使心功能受损或使已患有心功能不全的患者在短时间内血容量急剧增多,导致急性心源性肺水肿。有些学者认为过度脱水造成机体细胞内外渗透压平衡破坏,产生细胞脱水或皱缩,脑细胞内环境紊乱,是患者持续昏迷以至于出现迟发脑病的原因之一。因此,主张有限度地使用渗透性脱水药物,降低颅压,减轻脑水肿。近年对高渗盐水(hypetonic saline,HS)的降颅内压作用进行了重新评价。一项小样本前瞻随机对照交叉实验报告了HSD组(等摩尔7.5%盐水100ml+6%右旋糖酐70)对比MAN组(20%甘露醇200 ml)快速输注降低颅内压的作用的研究,结果显示HSD降低颅内压的作用优于甘露醇。近期一项高渗盐水与甘露醇治疗颅内高压的系统评价,纳入6个随机对照试验,结论是高渗盐水减轻脑水肿,降低颅内压比甘露醇更安全有效。由于已有的研究样本量太小,Jadad评分过低,提供询证医学证据还需要高质量、大规模临床随机对照研究。9.神经节苷脂(GM-1):它是细胞膜上含糖酯的唾液酸,在中枢神经系统特别丰富。外源性神经节苷脂如GM-1能促进轴突生长,增加损伤部位轴突的存活数目,使之达到传导运动所需的阈值数,促进神经恢复。目前GM-1比较多地应用于脊髓损伤修复。动物实验显示:GM-1可以促进损伤后神经元轴突侧枝抽芽,减轻脑内胆碱能系统损伤。另一项动物实验显示,在不同的中枢神经受损的动物模型上系统地给予GM-1,在急性期可防止神经元的变性坏死。欧美国家在13个治疗中心选择5000余例脑缺氧患者通过随机、双盲、对照、平行治疗,每天注射GM-1 100mg或安慰剂,持续28d、84d时采用多种评分标准评价,结果有些有效,有些无差别。总之,虽然GM-1在动物实验方面取得良好疗效,但临床疗效上有不同结果。GM-1价格昂贵,一般医疗保险不予报销,限制了其广泛使用。临床疗效需继续观察。推荐意见:临床尚无足够循证医学证据支持在ACOP急性期使用。(D级)10.抗血小板聚集剂:COP缺氧使血管内皮细胞损伤、脱落,血小板活性明显增加,启动血小板粘附、聚集及白细胞粘附于血管壁,使血管腔狭窄,白细胞大量浸润到缺血组织,并通过机械性堵塞微循环通道或释放毒性物质而导致及加重脑组织损伤。近年临床报告高龄患者相对较多,很多患者合并心脑血管病、高血压病、糖尿病和高脂血症。也有服用抗血小板聚集剂指征。一组随机对照临床研究。观察急性中、重度COP401例,随机分成HBO组204例、HBO+盐酸噻氯匹定(抗血小板聚集剂)组197例,后者给予盐酸噻氯匹定0.25g/d,连服30d。结果显示:HBO组迟发脑病发生23例(11.27%),HBO+盐酸噻氯匹定组7例(3.55%),2组比较差异有统计学意义(P<0.01)。11.依达拉奉(edaravone,3-Methyl-l-phenyl-2-pyrazolin-5-one):2001年在日本首次上市的新药,易透过血脑屏障,其作用机制主要是消除自由基,抑制脂质过氧化反应和调控凋亡相关基因。对减轻脑缺血损伤和缺血再灌注损伤及减轻脑水肿有保护作用。动物实验显示,依达拉奉通过抑制黄嘌呤氧化酶和次黄嘌呤氧化酶的活性,刺激前列环素的生成,减少白三烯生成,降低羟自由基浓度,从而起到阻止缺血半暗带发展成脑梗死,并抑制迟发性神经元死亡的作用。依达拉奉在治疗脊髓损伤和缺血性脑损伤方面有疗效。国外尚未见依达拉奉用于COP的报告。国内几项小样本非双盲随机对照临床研观察急性重度COP患者应用依达拉奉的治疗结果,表明HBO+依达拉奉治疗COP在减轻脑水肿,减少昏迷时间和程度及减少死亡率方面有一定作用。其不良反应主要是皮疹和肝肾功能损害。12.纳洛酮:纳洛酮是一种人工合成的非特异性阿片受体拮抗剂,能竞争性地阻断并取代阿片样物质与受体的结合,拮抗应激状态下产生大量内源性阿片肽所致的广泛病理生理效应,用于阿片类麻醉药的拮抗苏醒。近期国内有将纳洛酮应用于治疗COP,但目前未见到设计严谨的RCT研究。虽然国内多项小样本随机、对照研究认为有效,但实验设计和疗效评价方面尚不完善。目前没有足够证据支持纳洛酮用于COP常规治疗。13.吡咯烷酮类:吡拉西坦、奥拉西坦(oxiracetam)和普拉西坦(pramiraeetam)均为环状GABOB衍生物,是作用于中枢神经系统网状结构的拟胆碱能益智药。此药能透过血脑屏障,选择性作用于皮层和海马,激活、保护或促进神经细的功能恢复。1987年在意大利上市,1997年在国内上市。20世纪90年代国外将其应用于治疗阿尔茨海默病。近年奥拉西坦在国内应用于临床,由于售价昂贵,限制了其应用。一项多中心双盲平行对照试验研究了奥拉西坦注射液和吡拉西坦治疗脑器质性综合症的疗效,结果显示,奥拉西坦和吡拉西坦对脑器质性病综合症有明显疗效,奥拉西坦疗效高于吡拉西坦。Malykh等认为,普拉西坦应用于临床10年,在改善脑血管病和脑创伤所致认知障碍方面有效。

国外2002年一项设计严谨的双盲RCT研究,观察了152例不同意识状态的ACOP患者,随机分成高压氧组和常压氧治疗组,高压氧组在1d内3次高压氧治疗,常压氧治疗组1次常压吸氧和2次吸空气。分别在6、12周后观察其认知后遗症发生率,结果显示,高压氧组发生率为19/76,高压氧组发生率为35/76。2009年同一作者再次发表文章坚持强烈推荐高压氧治疗ACOP。高压氧治疗压力和次数:国外治疗压力多采用0.24—0.30MPa,国内大多采用0.20—0.25MPa,舱内吸氧时间60~90min。治疗压力和吸氧时间对预后影响的报告尚少。国外迟发性脑病的发生率大大高于国内,目前尚不能判定与其高压氧治疗时间过短有关。目前在高压氧治疗时间、疗程、总治疗次数等方面各个医疗单位随意性强。北京朝阳医院高压氧科近年采用急性期高压氧治疗15次,临床观察未见迟发脑病发生率增加。5.顽固性低氧血症患者在氧疗后仍然不能纠正低氧血症(SO2<90%,PO2<60mmHg),应积极寻找原因,如吸人性肺炎、各种原因致气道梗阻、急性左心功能衰竭等,特别警惕急性呼吸窘迫综合症(acute respiratory distress syndrome,ARDS)。应持续监测SO2,必要时行血气分析。确诊ARDS后在积极治疗原发病的基础上首选机械通气。顽固性低氧血症患者在高压氧治疗前进行评估,生命体征不平稳暂不进舱;进舱患者可考虑行气管插管,治疗时应密切观察生命体征的变化,如果患者生命体征不稳定,在对症处理同时可进行血气分析作为参考。在0.2MPa以上吸纯氧,低氧血症仍不能纠正。应在舱内给予机械辅助通气并对症处理。如不具备舱内机械通气的条件应果断出舱,同时做好舱外机械通气的准备。6.亚低温治疗“选择性脑部亚低温”概念,即通过颅脑降温进行脑部的选择性降温,使脑温迅速下降并维持在亚低温水平(33-35℃),肛温在37.5℃左右。ACOP患者进行亚低温脑保护受到医务人员重视并多次讨论。亚低温对损伤脑组织的保护作用表现在以下方面:降低脑耗氧量,减少脑血流量,延迟能量耗竭发生;抑制炎症反应,减轻脑水肿,降低颅内压。研究提示亚低温疗法对于减轻患者脑损伤有益,并且亚低温治疗时间不能过短。7.糖皮质激素:有快速、强大而非特异性的抗炎作用,在炎症初期抑制毛细血管扩张,减轻血管内皮细胞的水肿和血管内膜炎症,从而改善脑的血液循环;其次,能提高中枢神经系统的兴奋性,减轻对神经 细胞的损伤;此外糖皮质激素的抗炎作用有促进肺间质液体吸收,促进肺泡Ⅱ型细胞分泌表面活性物质缓解支气管痉挛,抑制肺纤维化等多种功能;还可有效抑制体内自由基的生成,对脂质过氧化反应具有剿灭作用。COP后应用糖皮质激素是否能够减轻神经损伤、恢复神志及预防迟发脑病尚未得到共识。有学者认为,ACOP后患者中枢神经系统存在的脱髓鞘病变可能与免疫反应有关。近期国内有一项RCT研究认为,与对照组(单纯高压氧)相比,糖皮质激素+HBO组患者平均昏迷时间无显著差异,在30d时,糖皮质激素+HBO组迟发脑病发生率大大降低。另一项RCT研究结果显示,糖皮质激素组与对照组相比可以降低迟发脑病的发生率,高压氧+糖皮质激素效果最优。ACOP患者往往出现应激性上消化道溃疡出血,糖尿病患者使用时可致血糖升高,应限制其使用。(C级)8.脱水药物:脑水肿是ACOP后脑缺氧过程的主要病理生理改变。缺血缺氧损伤时,脑水肿的发生在早期以细胞毒性水肿占优势,而随着病变的发展,血管性水肿逐渐占据优势地位。目前缺血缺氧性脑水肿的发生机制主要是:(1)微循环障碍和血脑屏障破坏;(2)细胞内ca+超载;(3)缺血缺氧后自由基损害;(4)兴奋性氨基酸(EAA)引起细胞内水肿和神经毒性水肿;(5)细胞能量代谢障碍导致细胞内水肿;(6)水孔蛋白(aquaponn,AQP)是缺氧时诱发脑水肿的重要因素,但确切的机制还不十分清楚。目前治疗脑水肿尚无完美药物,临床上主要采用20%甘露醇等高渗性脱水药对症治疗。ACOP脑水肿昏迷时选择何种药物脱水、脱水剂量和时间存在争议。长期以来,临床医生在ACOP早期昏迷时最常用20%甘露醇静脉滴注,待神志好转后减量。严重脑水肿致脑疝的患者积极的脱水治疗可以挽救患者生命。但其不良反应不容忽视,大剂量长时间脱水可致电解质平衡失调、血容量不足、肾功能受损。快速大量静脉注射渗透性脱水药可使心功能受损或使已患有心功能不全的患者在短时间内血容量急剧增多,导致急性心源性肺水肿。有些学者认为过度脱水造成机体细胞内外渗透压平衡破坏,产生细胞脱水或皱缩,脑细胞内环境紊乱,是患者持续昏迷以至于出现迟发脑病的原因之一。因此,主张有限度地使用渗透性脱水药物,降低颅压,减轻脑水肿。近年对高渗盐水(hypetonic saline,HS)的降颅内压作用进行了重新评价。一项小样本前瞻随机对照交叉实验报告了HSD组(等摩尔7.5%盐水100ml+6%右旋糖酐70)对比MAN组(20%甘露醇200 ml)快速输注降低颅内压的作用的研究,结果显示HSD降低颅内压的作用优于甘露醇。近期一项高渗盐水与甘露醇治疗颅内高压的系统评价,纳入6个随机对照试验,结论是高渗盐水减轻脑水肿,降低颅内压比甘露醇更安全有效。由于已有的研究样本量太小,Jadad评分过低,提供询证医学证据还需要高质量、大规模临床随机对照研究。9.神经节苷脂(GM-1):它是细胞膜上含糖酯的唾液酸,在中枢神经系统特别丰富。外源性神经节苷脂如GM-1能促进轴突生长,增加损伤部位轴突的存活数目,使之达到传导运动所需的阈值数,促进神经恢复。目前GM-1比较多地应用于脊髓损伤修复。动物实验显示:GM-1可以促进损伤后神经元轴突侧枝抽芽,减轻脑内胆碱能系统损伤。另一项动物实验显示,在不同的中枢神经受损的动物模型上系统地给予GM-1,在急性期可防止神经元的变性坏死。欧美国家在13个治疗中心选择5000余例脑缺氧患者通过随机、双盲、对照、平行治疗,每天注射GM-1 100mg或安慰剂,持续28d、84d时采用多种评分标准评价,结果有些有效,有些无差别。总之,虽然GM-1在动物实验方面取得良好疗效,但临床疗效上有不同结果。GM-1价格昂贵,一般医疗保险不予报销,限制了其广泛使用。临床疗效需继续观察。推荐意见:临床尚无足够循证医学证据支持在ACOP急性期使用。(D级)10.抗血小板聚集剂:COP缺氧使血管内皮细胞损伤、脱落,血小板活性明显增加,启动血小板粘附、聚集及白细胞粘附于血管壁,使血管腔狭窄,白细胞大量浸润到缺血组织,并通过机械性堵塞微循环通道或释放毒性物质而导致及加重脑组织损伤。近年临床报告高龄患者相对较多,很多患者合并心脑血管病、高血压病、糖尿病和高脂血症。也有服用抗血小板聚集剂指征。一组随机对照临床研究。观察急性中、重度COP401例,随机分成HBO组204例、HBO+盐酸噻氯匹定(抗血小板聚集剂)组197例,后者给予盐酸噻氯匹定0.25g/d,连服30d。结果显示:HBO组迟发脑病发生23例(11.27%),HBO+盐酸噻氯匹定组7例(3.55%),2组比较差异有统计学意义(P<0.01)。11.依达拉奉(edaravone,3-Methyl-l-phenyl-2-pyrazolin-5-one):2001年在日本首次上市的新药,易透过血脑屏障,其作用机制主要是消除自由基,抑制脂质过氧化反应和调控凋亡相关基因。对减轻脑缺血损伤和缺血再灌注损伤及减轻脑水肿有保护作用。动物实验显示,依达拉奉通过抑制黄嘌呤氧化酶和次黄嘌呤氧化酶的活性,刺激前列环素的生成,减少白三烯生成,降低羟自由基浓度,从而起到阻止缺血半暗带发展成脑梗死,并抑制迟发性神经元死亡的作用。依达拉奉在治疗脊髓损伤和缺血性脑损伤方面有疗效。国外尚未见依达拉奉用于COP的报告。国内几项小样本非双盲随机对照临床研观察急性重度COP患者应用依达拉奉的治疗结果,表明HBO+依达拉奉治疗COP在减轻脑水肿,减少昏迷时间和程度及减少死亡率方面有一定作用。其不良反应主要是皮疹和肝肾功能损害。12.纳洛酮:纳洛酮是一种人工合成的非特异性阿片受体拮抗剂,能竞争性地阻断并取代阿片样物质与受体的结合,拮抗应激状态下产生大量内源性阿片肽所致的广泛病理生理效应,用于阿片类麻醉药的拮抗苏醒。近期国内有将纳洛酮应用于治疗COP,但目前未见到设计严谨的RCT研究。虽然国内多项小样本随机、对照研究认为有效,但实验设计和疗效评价方面尚不完善。目前没有足够证据支持纳洛酮用于COP常规治疗。13.吡咯烷酮类:吡拉西坦、奥拉西坦(oxiracetam)和普拉西坦(pramiraeetam)均为环状GABOB衍生物,是作用于中枢神经系统网状结构的拟胆碱能益智药。此药能透过血脑屏障,选择性作用于皮层和海马,激活、保护或促进神经细的功能恢复。1987年在意大利上市,1997年在国内上市。20世纪90年代国外将其应用于治疗阿尔茨海默病。近年奥拉西坦在国内应用于临床,由于售价昂贵,限制了其应用。一项多中心双盲平行对照试验研究了奥拉西坦注射液和吡拉西坦治疗脑器质性综合症的疗效,结果显示,奥拉西坦和吡拉西坦对脑器质性病综合症有明显疗效,奥拉西坦疗效高于吡拉西坦。Malykh等认为,普拉西坦应用于临床10年,在改善脑血管病和脑创伤所致认知障碍方面有效。 -

+预后

相关检查

- 知识库一氧化碳

- 知识库血清谷草转氨酶

- 知识库血清丙氨酸氨基转移同工酶

- 知识库肾血流量

- 知识库胃液乳酸脱氢酶同工酶

- 知识库内生肌酐清除率及肾小球滤过率

- 知识库血液碳氧血红蛋白